きのう、六本木TOHOシネマズで行われた第19回東京国際映画祭「アジアの風」出品作品

『I’ll Call You』(中文原題 『得閒飲茶』)上映に再び行き、映画終了後のティーチ・インで学芸員Kはラム・ジーチョン(林子聰)監督に質問をぶつけてみました。

※ここに書いてあること(<★★★>から下の文)は、映画 『I’ll Call You』 の直接のストーリーのネタバレにはなっていませんが、笑いのシーンのネタバレになっていますので、この映画を素の状態でご覧になりたい人は読むのを控えたほうがいいかもしれません。

※ご参考に「香港なんでもケンショウ堂」の「机上のクーロン」の「アレックス・フォンという人、知ってます?」をご覧ください。(ただし上と同じ笑いのシーンのネタバレがあります)

※大変文が長くなり、またこの映画を観ていない方にはほとんど意味を持たない記事ですが、自分のための記録の意味もあって書きましたのでご了承ください。

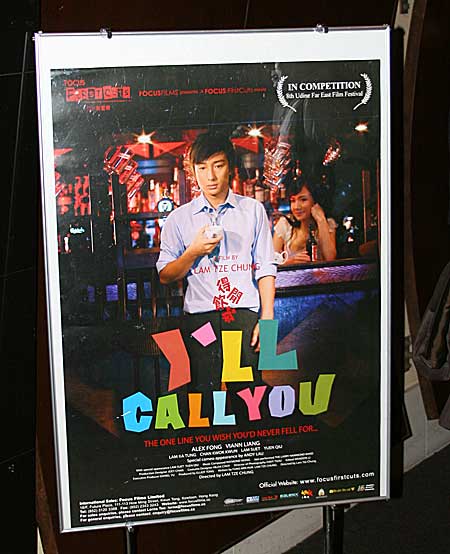

【上映映画館入り口にあった英文ポスター】

「アレックス・フォンという人、知ってます?」にこのポスターと

同じ写真を使った中文版の新聞広告を載せています。

(このポスターの写真、一見すると何か神経質そうな内向的な

雰囲気の映画に思えてしまう。ちょっと損をしているのでは?

学芸員Kは香港の地下鉄駅でこのポスターを見たとき、

少なくともまさかこれが喜劇とは思いませんでした)

25日午後8時すぎ――。『I’ll Call You』 の上映が終わりました。学芸員Kが座った席は、前から7列目のど真ん中で、フロアの傾斜から考えて映画を観るにはベストとも言える席でした。スクリーンの前では、監督のラム・ジーチョンを迎えてのティーチ・インのセッティングが行われています。

学芸員Kはすでにきのうの24日、『I’ll Call You』 を観てますので(香港で観た2回も含めるとこれで4回め)、きょうの目的はただひとつ、香港でこの映画を観たときから不思議に思っていたことを、このティーチ・インでラム監督に質問して、その疑問を解くことです。質問できなければきょう来た意味がなくなります。質問の要点を書いたメモもポケットに準備してきました(笑)。

きのうのティーチ・インの時間の様子からみて、質問できる人は数名だとわかりました。また、もし近くの席に座っている人が先に当たったら、そのあとで学芸員Kが手を挙げても当たることはもうないとも思いました。司会者は会場をまんべんなく当てるものです。だから質問するなら最初に当ててもらわないとチャンスが激減するな、と考えました。また、内容はまったく違っているが微妙に似ている質問だったり、あるいは内容は違っても同じキーワードを含む質問が先に出たら、もうそのあとにはマナー上から似た質問はできないな、とも考えました。というようなわけで、とにもかくにも勝負となるのは一番最初です(必死)。――こんなことを映画館に向かう地下鉄の中であれこれ考え巡らせていました。

きのうのティーチ・インでは、質問の手を挙げる人がやや少なめだったと思いましたが、映画館に入って場内を見回すと、きょうは映画館も大きめで、また、今回は気分が高揚する夜の時間帯でもあり(ホントか?)、多くの人が手を挙げそうな予感がしました。ティーチ・インはわずか30分間です。「質問するなら、やっぱり、しょっぱなから手を挙げて、なんとか最初に当ててもらうしかない」 と思いました。

しかし、学芸員Kの質問の内容が、映画の根本的なテーマについてではなく、ちいさ~なことなので、最初の質問には向かないかもしれない……と、ひるむ気持ちもありました。

さて、前置きが長くなりました。

<★★★>以下、ネタバレに入ります。

この映画 『I’ll Call You』 には、主人公が女の子にフラれて夜の街をトボトボ肩を落として歩くシーンがあります。このシーンでいきなり日本語の演歌が流れ、その歌の進行に合わせて文字の色が変わる日本語のカラオケ字幕が画面に出てきます。さらにその演歌を歌う歌手が登場して主人公の後ろを付いていきます。この演歌は、映画のエンドロールにも流れます。

質問の要点はこうです。

・香港の映画館では地元の香港映画にも中文と英文の字幕が必ず付くが、この作品では

日本の演歌のシーンだけ、他のシーンとは違って字幕が付かなかった。それはなぜ?

・字幕が付かないのに香港の映画館ではこの演歌のシーンに観客が大ウケしてみんな笑って

いた。それはなぜ?

こんな感じの、映画のストーリーやテーマには直接関係ない質問なので、最初の質問としてはキビシイかなと思ったのです。

ところが司会者の女性が現れて開口一番、ニコニコしながら 「みなさん、いかがでしたか? 映画が終わっても、まだ皆さんの頭の中にはあの演歌が流れているのではないでしょうか(笑)?」 と言い、これに対して会場がウケたので、学芸員Kは 「しめた!司会者が前フリをしてくれた。ここはもういくしかない」 と、腹を決めました(笑)。先手必勝です。

ラム・ジーチョン監督が拍手で迎えられ、ティーチ・インの始まりです。広東語の通訳の方、英語の通訳の方、司会の女性が着席しました。そして上に書いた司会者の前フリがあって―――

以下、記憶をたどって再現。

司会者 「――― それでは皆さん、いろいろ監督にお聞きしたいことがあると思いますが、

お聞きになりたい方、どうぞ手を挙げて……」

司会者が言い終わらないうち、ここで、きのうよりも多い数の挙手する人に混じって、学芸員Kは席から腰を浮かせ気味にして高く高く高く手を挙げました。もう挙手の勢いで目立つしかありません。

司会者 「わあ、そちらの真ん中の席の方、ものすごく手が高く挙がってますね(笑)。それでは

真ん中の男性の方」

学芸員K 「(え、オレ? ほんと? やった!)」

席が司会者からほどよく離れた位置だったので当てやすかったのかもしれません。しょっぱなに当たるなんて、学芸員Kが地下鉄の中で描いていたシナリオどおりになってしまったのが逆に意外でした。係の人から、マイクを受け取りました。マイクを持って席から立ちました。

学芸員K 「ちょっと質問のメモもってきました。大変面白い作品で楽しかったです。

あの、私、日本人なんで、やっぱりあの演歌のシーンについて聞きたいんですが、

私、実は3月に香港でこの映画を観たんですが―――」

ここで、隣に座る広東語の通訳の方に耳を寄せて聞いていたラム・ジーチョン監督が、急に目を丸くして驚いた表情でこちらを見て、いきなり立ち上がり、ニコニコしながらドーモドーモと学芸員Kに向かって何度もお辞儀! そんなリアクションはまったくの想定外だったので学芸員Kは正直、嬉しかった。会場もこのラム監督のコミカルな動作に大ウケでした。

学芸員K 「で、香港の映画館では、地元の広東語の香港映画にも中国語と英語の字幕が必ず

付きますよね。ところがこの映画では、他のシーンは中国語と英語の字幕が付いて

いるのに、あの演歌のシーンだけ、日本語のカラオケ用字幕が出てくるのに中国語

と英語の字幕が付いてませんでした。それはなぜですか?」

ここで、英語の通訳の方が会場に向けてこの質問を英語で通訳し始めたので、思わず学芸員Kは 「あ、あ、もうひとつ質問です!」 と、それを制止してしまいました。通訳の方、どうもすみませんでした。

学芸員K 「もうひとつの質問は、その演歌のシーンに字幕が付いてないのに、香港の映画館で

私のまわりに座っていた香港人の観客が大笑いしていたのですが、日本の演歌って

なにか面白いとか、こっけいだとかそんなことがあるんですか?」

メモを用意しましたが、結局、ほとんど見ないまま、だいたい上のようなことを話しました。広東語の通訳を聞いて、これに対してラム監督が次のように答えてくました。

ラム監督 「私は子どものころからテレビで(NHKの)紅白歌合戦を観てきました。森進一などを

聴いてきました。日本の演歌はすごく余韻があって、独特の雰囲気があります。

今回は雰囲気を重視して字幕を付けませんでした。また、もうひとつの理由は、

紅白歌合戦で森進一が出てきて、彼だけが歌い、ほかの歌手はズラッと後ろに

並んでいるだけというシーンを見たことがあるのですが、本人以外はいっさい歌え

ない雰囲気というか、そんな厳粛な雰囲気がそのときの演歌にはあって、そんな

雰囲気も、字幕を付けないあのシーンで出したかったのです。

また、もうひとつの質問の、なぜ香港の観客がこのシーンで笑ったかというと、あの

シーンは最初は歌だけが流れて、途中から歌手が出てきますが、香港人が笑った

のは、それは演歌がおかしいから笑ったのではなくて、あの演歌に合わせて、

演歌歌手が歌いながら主人公にくっついて歩いたのがウケたのだと思います」

と、おおよそ、ラム監督は以上のようなことを回答してくれました。ただし正直に言うと、学芸員Kは質問したあと、気持ちが高揚していて、回答の内容について記憶がちょっと曖昧になってしまいました。(なにい!?) だから肝心なところがスッポ抜けてるかもしれません。ご了承のほど。

たしかに、ひらがなの多い日本語のカラオケ字幕は、香港の観客にとってはまったく意味不明なもの。日本人が漢字の中国語字幕を見て何となく推測できるのとは訳が違います。最近、香港の方のブログ上で、コメントのやりとりをしたのですが、そのとき、香港人の方が、「日本人は漢字をふだん使っているのだから中国語の文は意味がわかるはず」 と言うので、学芸員Kは 「知らない漢字が多いから私は全体の60%から80%しかわからない」 と答えたら (いや、今考えたら実際は50%以下だな)、彼は 「60%から80%ならいい。私は日本語の文を見ても5%以下しか読めない」 と言ってました。たしかにそのとおりなのだと思います。

あのシーンで香港人には意味不明な日本語カラオケ字幕を出して、本来ならそれに添える中国語や英語の字幕を付けなかったのは、付けなかったからこそ、香港人にとっては歌声の音声と独特の音楽、その余韻だけが伝わり、面白いものになったのでしょう。一方、日本人がこの映画を観れば、このシーンでストレートに演歌の歌詞の内容が耳と目から伝わってきて―――その歌詞の内容が映画の意図するところとはズレていたとしても―――主人公の心境を表すひとつの道具となります。

この映画はもともと国際性の高い作品ではないでしょうし、日本人が観ることを特に前提としないで作られたと思いますが、いずれにせよ、あの演歌のシーンでは、香港人ほか日本人以外が観る場合と、日本人が観るのとでは、演歌の内容がわかるかどうかで明らかに受け取る情報量が違います。本来、映画というものは文化の違うそれぞれの国で、ギャップを生じつつ鑑賞されるものだと思います。そんなことをこの演歌のシーンで思い知りましたが、ただ、通常なら字幕などでそのギャップを埋めるのが普通なのに、この演歌のシーンは日本人とそれ以外の人が観た場合に得る情報量のギャップを意図的に広げてあるのでした。

香港の映画館でこのシーンを観たとき、まわりの香港人観客といっしょに笑いながら、学芸員Kは 「この場内で今、歌の内容が耳に入ってくるのオレだけ? いやでも歌詞の内容がわかってしまうんだけど……。オレだけこのシーンを違う目で観てしまってるんだな」と思いました。だからこの映画、香港で香港人の友人なんかと観たら、鑑賞後に話がはずんでもっと面白かったかもしれません。贅沢を言えば、一度、香港人の眼でもこのシーンを観てみたいです。

ところでもうひとつの質問への、ラム監督の 「日本の演歌に対してではなく、歌手が歌いながら主人公について歩いたから、香港の観客が笑った」 という回答。これは、もしかしたらラム監督が、学芸員Kを含め会場の人々に誤解を与えないように配慮した回答だったのかもしれません。というのは、たしかに歌手役の人が画面に登場したのは笑えましたが、やっぱり、あの演歌のシーンは、演歌自体の持つ雰囲気が、あの場面においては笑える、と思えるからです。それは異文化としての面白さ、語弊を恐れずに言えば、おかしさです。

このティーチ・インは時間もそれほど長くなく、日本語と広東語の通訳、また一部の来場者のために英語の通訳を介して行われました。もし言葉を尽くせるだけの時間が十分あって、異なる言語という壁を解消できるなら、さらに、異国の人間同士の誤解がもし生じた場合にそれを解くだけの時間があったとしたなら、ラム監督の回答は違ったものになったかもしれません。これはあくまで学芸員Kの推測です。

あと、印象に残ったのは、ラム監督の 「紅白歌合戦で森進一が出てきて、彼だけが歌い、ほかの歌手はズラッと後ろに並んでいるだけというシーンを見たことがあります。本人以外はいっさい歌えない雰囲気というか、そんな感じがそのときの演歌にはあって―――」という言葉です。

学芸員Kは記憶が薄いのですが、香港の歌番組やチャリティ番組なんかだと、たとえば大物歌手のジャッキー・チュンなどが歌っているときでも、後ろのほかの歌手はいっしょに歌ったりするのが普通なのでしょうか。香港のテレビ番組でそんなようなシーンを観たような気もします。だとすれば、ラム監督の眼には紅白歌合戦のそのシーンが新鮮に映ったのでしょう。

ラム・ジーチョン監督は、学芸員Kの質問に本当に丁寧に答えてくれました。学芸員Kの質問とそれに対するラム監督の真摯な回答で10分くらいを使ってしまったので、ほかの質問者の方に対して少しばかり恐縮に思いました。

半年前に香港でこの映画を観たときは、まさかあとになって日本で監督に作品のことを直接質問できるとは思ってもみませんでした。この映画 『I’ll Call You』 は、香港で観た3日後に主人公のアレックス・フォンに香港の街なかで遭遇して話をしたり(記事はココ)、今回は監督に疑問点を直接質問できたりで、学芸員Kにとっては特別な1本となりました。

あと、この演歌について、24日の第1回目のティーチ・インでは監督の口から出て、翌日25日の第2回では語られなかったことを書いておきます。あの演歌の歌声の持ち主で、エンドロールにも名前が出てくる「阪井洋一」なる人は、歌手ではなくて、実はラム監督の知り合いの、日本の映画製作配給会社ギャガコミュニケーションズの社員だそうです。

……それにしては歌がウマかった。

コメント